オンライン特別講座「エビデンスに基づく」発達障害かもしれないお子さんの学力の伸ばし方

幼児教室ひまわりの塾長の熊野です。

発達障害と言われているお子さん、グレーゾーンのお子さんをお持ちの親御さんに向けた、とても濃いセミナーを開催します。

そのようなお子さんの学力を伸ばすために、どういう考え方を持てば良いのか、何を意識すればよいのかを、発達障害などのメンタルヘルス領域の専門家の視点からエビデンスに基づき解説していきます。

本講座の対象者は、

「発達障害もしくはグレーゾーンであるわが子の学力を伸ばすために、効果的な方法を知りたい」

という親御さんです。

諸外国の最新の研究データをエビデンスとして、発達障害とは本当はどういう状況なのか、私たちはどう捉えていくべきなのかをお話しします。

講師は、市民の人権擁護の会日本支部、代表世話役である米田倫康先生です。

市民の人権擁護の会日本支部 代表世話役 米田倫康先生

- 東京大学工学部卒

- 塾講師として20年以上の経歴。小学生、中学生、高校生の指導を行う。

- 在学中より、精神医療現場で起きている人権侵害の問題に取り組み、メンタルヘルスの改善を目指す同会の活動に参加する。被害者や内部告発者らの声を拾い上げ、報道機関や行政機関、議員、警察、麻薬取締官等と共に、数多くの精神医療機関の不正の摘発に関わる。

- 著書として「発達障害のウソ」 「発達障害バブルの真相」などがある。

市民の人権擁護の会日本支部代表世話役の米田と申します。

私が代表を務める、「市民の人権擁護の会」では精神医療現場で起きている人権侵害の問題に取り組み、メンタルヘルス領域で被害にあった方を救済したり、業界の不正の告発などをしています。

市民団体と聞くと、怖い印象を与えがちですが、当会はそういう団体ではありません(笑)

私自身、東京大学在学中から、メンタルヘルス領域に深い関心を持ち、これまで20年以上にわたりその領域を研究し、数々の本を出版してきました。

そしてメンタルヘルス領域の中でも、発達障害という分野はとてもデリケートな分野です。お医者さんの熊野先生に言うのもなんですが、精神科医のさじ加減一つで、お子さんの大切な未来に大きな影響を受けます。

また、過剰な医療介入、教育者の側の理解不足などによって、お子さんの可能性が狭くなってしまう場合もあります。

この分野は科学的に解明されていないことが多く、様々な仮説や見解があります。世間で事実として信じられていることが、実際には科学的根拠が無かったり、否定されていたりすることも多々あります。

誤った情報や誤解が広がる中、それらに振り回されて人生を台無しにされるような人がいなくなるよう、発達障害に関する啓もうをさせていただきたいと思っています。

今回、幼児教室ひまわりさんでの講演ということですので、私の発達障害についての知識をベースにし、私自身が東大に合格した経験、そして塾講師として20年以上指導した経験を踏まえてお話させていただきます。

私にしかできないような濃い内容をお伝えしますので、ぜひご期待ください。

発達障害のお子さんを伸ばすために

一番最初に知っておくべきこと

発達障害傾向にあるお子さんを伸ばしていく際に、一番最初に知っておくべきことがあります。

それは、「発達障害とは何か?」ということをきちんと理解することです。

発達障害というふうに言われているお子さんで多いのは、

1.自閉症スペクトラム障害(ASD)

2.注意欠陥性多動性障害(ADHD)

3.学習障害(LD)

この3種類です。

もちろん、この3種類に明確に分類されない状況もありますし、3つの症状が複合している場合もあります。

そしてどの発達障害であったとしても、「発達障害とは何か?」ということを明確にする必要があります。

これに対して、多くの方は正しく把握できていません。

そして、医師である私も、実はこれを正確に語ることはできません。

なぜなら、「発達障害を示す科学的な根拠は何もない」からです。

発達障害は、「障害」という病名がついていますが、そこには何も科学的な根拠はありません。

たとえば、ADHDであれば、

・不注意である

・多動性がある

・衝動性がある

という代表的な症状をもとに、チェックリストを用いて診断されます。

また、その原因として、「脳の前頭前野の機能に偏りがある」「脳内の神経伝達物質の分泌に異常がある」と考えられていますが、それも推測の範囲にすぎません。

つまり、そこには科学的な根拠がなく、

「こういう症状(チェックリスト)がある子供をADHDと診断する」

というふうに定義しているだけです。

そして、障害という名前がついていますが、それは科学的に発症のメカニズムが明らかになっているわけではありません。

これはそもそも、日本語への訳が100%正確ではないと言えます。

障害という日本語1つとっても、その根源となる英語はたくさんあります。

聴覚障害 → impairment

身体障害者 → disability

脳機能障害 → dysfunction

というように、障害という言葉は同じでも、その元となる英語は全然違います。

ここであげた状況に関しては、「医学的な病変があり、それが原因で、症状が出ている」ということになります。

一方、発達障害を英語で言うと、

developmental disorders

と言います。

disorderというのは、「正常な精神または身体の機能が撹乱された状態」ということです。

つまり、「現時点で、発達の状況で異常が出ている」というわけです。

そこに科学的な原因が明らかになって、初めて病名が付けられるわけです。

ですから、developmental disordersを正確に日本語に訳すと、「発達が現時点で異常がある症状」ということになります。

これは、

・日本語では「障害」と言っているけど、何か科学的な根拠はない

・現時点では、発達に関する症状が出ているだけである

という状況を指しています。

発達障害というのは、こういう状況だということをまずは理解しておくことが大切です。

講座のタイトルでも、「発達障害かもしれない」と書いているのにも、こういう背景があります。

では、このことを理解できれば、何が変わるのでしょうか?

診断はあくまでも意見にすぎない

発達障害という診断は、小児科医によってされます。

ただこの診断ですが、すでにお話したように、科学的な根拠があるわけではありません。

CTスキャンや血液検査データで何らかの異常があって、発達障害と診断されるというものではないのです。

実際はチェックリストや発達検査、そして問診などを総合して診断される場合が多いです。

また、医師によってとらえ方が違う場合もあります。

医師の私が言うのもなんですが・・・

A先生の見立てでは「自閉症スペクトラム」と診断されたのに、

B先生の見立てでは「正常な発達」と言われる場合も多々あります。

これは科学的な根拠がないのですから、当然起こり得ることです。

つまり、発達障害と診断されたということは、病気が診断されたわけでなく、あくまでも医師の意見に過ぎないということです。

そして、ここで一番深刻なことが、

「発達障害という診断をきっかけに、過剰な医療介入や支援が始まる場合がある」

ということです。

ではこのような過剰な医療介入や支援が始まることで、どういう問題が発生するのでしょうか?

ここについては、とても大切な部分なので、親御さんがしっかりと知っておく必要があります。

想定される問題は大きく2つあります。

問題1 「症状を抑えることが目的になってしまう」

1つ目の問題は、医療の目的が症状を抑えることに集中してしまいがちだということです。

たとえばADHDであれば、授業中に座ってられないという症状が発生します。

このような症状を改善するために、状況によっては、ストラテラやコンサータなどの薬が処方されます。

薬の処方により、「落ち着きがない」「授業中に座っていられない」という症状が和らぎ、授業を受けやすくなるかもしれません。

しかし、授業中に座っていられないという症状に関して、アメリカでは別の視点からとらえる場合もあります。

たとえば、

・体幹の筋力が十分に発達していない

・エネルギーが余っている

などというとらえ方です。

前者の状況であれば、まだ筋力が発達していないわけですから、筋力を鍛える必要があります。そして、症状を抑えすぎると、逆に動かなくなってしまい、余計に筋力が発達しない可能性もあります。

また、後者の状況であれば、まずは外遊びをするなどして、エネルギーをしっかりと使う環境を与えてあげることが大切です。

つまり、「落ち着きがない」という症状を抑えることが本質的な問題の解決にならない可能性があるわけです。

このようにお話しているのは、別に医療の介入や投薬自体の良しあしが論点ではありません。

私がお伝えしたいことは、「そもそも科学的な原因が分かっていないことに対しての解決策が、症状を抑えるだけで良いのか?」ということです。

そして、親御さんが視野を広げることで、お子さんの発達のために、もっとできることが増えるということをお伝えしたいのです。

問題2 「発達障害というフィルターがお子さんの可能性を狭くする」

過度に発達障害を意識しすぎると、お子さんがそのフィルターを通してみられるようになってしまう場合があります。

たとえば、ASD(自閉症スペクトラム障害)と診断されたお子さんが、足し算がなかなか理解できないとします。

この状況に対して、過度な医療介入や支援が導入されると、

「ASDが原因で勉強の理解が悪いので、特別支援学級に入ってください」

というふうな選択肢を勧められる場合があります。

しかし、この対応は本当に正しい解決策なのでしょうか?

仮にASDという診断がされていなかったら、教える側はどういう対応をするでしょうか?

足し算が理解しにくいという状況なので、

・ビー玉などを使って分かりやすく説明する

・理解しやすいアニメーションを活用する

という工夫をすると思います。

つまり、「足し算がなかなか理解できない」という状況に対しての解決策は、「分かりやすく教える」ということになります。

丁寧に説明していたら、きちんと理解できたのかもしれません。

教育のなかで発生している問題については、本来は教育の枠のなかで解決するのが最初のステップとなります。

しかし、なぜか日本の教育のなかでは、それを医療の問題にしてしまいます。

発達障害というフィルターにより、過度な支援をされてしまい、最終的にはお子さんの可能性を狭くしてしまう可能性もあります。

親御さんができることは何?

ここまでのお話のなかで、以下のようなことをお伝えしました。

ここで一旦まとめておきます。

- そもそも発達障害というのは症状であり、科学的な根拠はない。

- 英語ではdevelopmental disordersと言い、それは病気と言う意味ではなく、「障害」という表現自体の日本語訳が適切ではない可能性がある。

- 医学的な根拠がないので、診断はあくまでも意見にすぎない。

- 診断をきっかけに、過度な医療介入や支援が始まり、それがお子さんの可能性を狭くしてしまう場合がある。

これらのポイントは、あまり知られていない部分ですから、しっかり押さえておいてください。

ここでご紹介したことだけでも、結構意外だったかたも多いかもしれません。

では、このようなことを踏まえたうえで、親御さんは何ができるのでしょうか?

私は以下の2つが大切だと考えています。

1.発達障害に関しての視野を広げる。

2.発達障害を正しく理解したうえで、お子さんの伸ばし方を実践する。

この2つです。

そして、この2つが本セミナーの大筋となります。

ここも大切な部分ですから、詳しく説明していきます。

1.発達障害に関しての視野を広げる

発達障害に関して、日本で配信されている情報は、ネガティブなものが多いです。

「療育」「投薬」「支援」など、マイナスのものをゼロにしていくという切り口のものが多いです。

そして、医師などの専門家が配信しているそのような情報が、絶対的なものとして社会に浸透しています。

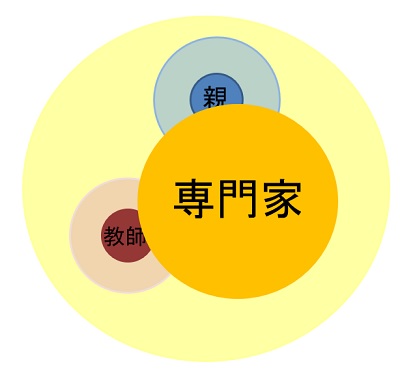

つまり、図で示すと以下のような状況になります。

専門家などに対して、教育者や親御さんが譲ってしまっている状況です。

しかし、これは理想的な状況ではないと言えます。

なぜなら、もともと科学的な原因が明らかでなく、診断も主観によるところがあるからです。

そして、親御さんや教育者ができることはたくさんあるからです。

たとえば、お子さんの個性、学びやすい環境、好きなことなどは、親御さんしか知らないはずです。そこを生かした学び方や教材を用意してあげるのは親御さんの役割だと言えます。

そして教育者は、お子さんに分かりやすく教えたり、学びやすい環境を用意してあげることができます。

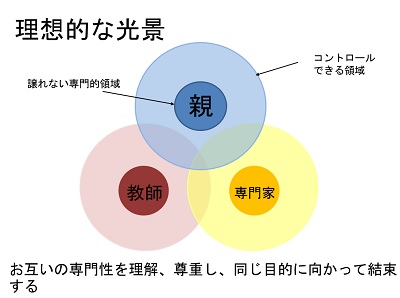

つまり、理想的な状況は以下のような協力関係だと言えます。

それぞれが、お互いの専門性を理解し、お子さんを伸ばしていくわけです。

そのためには、親御さんの側が正しく発達障害のことを知る必要があります。

実際、多くの親御さんは発達障害に対して誤った理解をされています。

そこで本講座のなかでは、「多くの親御さんが知らない発達障害に関しての知識」を諸外国の研究データやエビデンスに基づきお話していきます。

米田先生がお伝えする知識を入れていただくことで、発達障害に関しての全体像が明らかになっていくことだと思います。

2.発達障害を正しく理解したうえで、お子さんの伸ばし方を実践する

発達障害について正しく理解するとは、「全体像を見る」ということになります。

全体像が見えてこそ、どのように能力を伸ばしていくべきかが見えてきます。

そして、大切なポイントを押さえておくことで、学力の伸び方が大きく変わってくることでしょう。

本講座では発達障害のお子さんの学力を伸ばすために大切なポイントを項目ごとにお伝えしていきます。

・学力を伸ばすために大切な4つのこと

・やる気を出すための働きかけ

・勉強しやすい学習環境の整え方

これらに関して、米田先生から、そのノウハウを指導していきます。

米田先生は発達障害に関しての深い知見をお持ちですが、ご自身も東京大学を卒業。塾講師として20年以上の経験をお持ちです。

そのような勉強のプロフェッショナルの米田先生の視点から、「このような点を意識すれば発達障害のお子さんの学力が伸びる」という部分をアドバイスいただきます。

セミナーの詳細について

カリキュラム、受講料、受付期間

本セミナーのコース名は、「発達障害かもしれないお子さんの学力の伸ばし方」と言います。

対象者は、

・発達障害もしくはグレーゾーンであるわが子の学力を伸ばすために、効果的な方法を知りたい

という親御さんです。

お子さんの対象年齢などはなく、どんな年齢であっても役に立つ内容となります。

セミナー時間は全部で約3時間となります。

以下のカリキュラムで進めていきます。

・パート1

「発達障害について、誤ったイメージを持っていませんか?」

パート1では、発達障害に関してあまり語られていないことや、その真実の部分などを、エビデンスや研究データと共にお伝えします。

米田先生の主観ではなく、あくまでもデータをもとに、正確な知見をお伝えします。

本パートの内容を通して、あなたの発達障害に関しての視野を広げ、その全体像を正しくとらえていただくことができることでしょう。

・パート2

「学力を伸ばすために大切な4つのこと」

本パートでは、発達障害のお子さんの学力を伸ばすために、「ここはきちんと押さえておきたい」という部分を4つの角度からお伝えします。

発達障害のお子さんはデリケートですから、間違ったアプローチをすると、うまく学べないことも多いです。

そのようなマイナスを防ぎ、着実に学力を伸ばすために、親御さんが意識しておくべきことを指導していきます。

・パート3

「やる気を出すための働きかけ」

興味の偏りがあったり、本当に好きなことしか取り組まない発達障害のお子さんの学力をアップしていくのは難しい部分があります。

また、「算数は好きだけど、国語は一切手につかない」というふうに、得意教科はやっても、苦手教科は一切取り組まないという状況も多々あります。

そこでこのパートでは、「発達障害のお子さんの勉強のやる気を出す」という部分をお伝えします。

また、「勉強に対するやる気とはそもそも何なのか?」という根源的な部分に触れていきます。

・パート4

「勉強しやすい学習環境の整え方」

発達障害のお子さんが勉強しやすいためには、どんなふうに環境を整えればよいのか?

また、親御さんはどういうワークを通して学ばせてあげればよいのか?

お子さんが自発的に学び、学びを楽しめるような環境作りのコツをお話します。

以上、発達障害、グレーゾーンのお子さんの学力を伸ばすという視点から、4つのパートに分けてお話していきます。

また、米田先生が主体となってお話しますが、医者である熊野の視点から米田先生に質問し、深く切り込んでいきます。

なお、本講座の受講料は、32,000円(税込 35,200円)となります。

受付期間:

2023年7月18日12時~7月20日24時

となっています。

受講を希望される方は、この期間にお申し込みください。

本講座の詳細について

本講座では、発達障害傾向にあるお子さんの学力を伸ばすためにどう考え、何をすればよいのかをお伝えします。

講座にお申込みいただくと、専用のメンバーページをご案内します。そちらのメンバーページのなかで、動画を視聴しながら、学んでいただくことができます。

パソコン、iPad、スマートフォンなど、ネットで動画を視聴できる環境があれば、全国(世界中)どこでも視聴して頂くことが可能です。クレジットカード決済が可能であれば、海外の方でもお申込みいただくことができます。

また、メンバーページの視聴の期限などはございません(幼児教室ひまわりを運営している限りは視聴可能です)。ですから、メンバーページを視聴することで、いつでも内容を見直していただくことができます。

以下、講座の詳細となります。ご確認のうえ、お申込みください。

| コースの名称 | 発達障害かもしれないお子さんの学力の伸ばし方 |

|---|---|

| 講師 | 市民の人権擁護の会日本支部 代表世話役 米田倫康先生 幼児教室ひまわり塾長 熊野貴文 |

| 対象者 | 「発達障害もしくはグレーゾーンであるわが子の学力を伸ばすために、効果的な方法を知りたい」という親御さん ※対象年齢などはあません。お子さんが何歳でも使って頂ける内容です。 |

| 受講費 | 32,000円(税込35,200円) |

| お支払方法 | ・銀行振込 ・クレジットカード決済(オンラインでの決済) |

| 講座の概要 | 本セミナーは以下の4つのパートから構成しています。 ※全部で約3時間のコースとなります。 ・パート1 「発達障害について、誤ったイメージを持っていませんか?」 パート1では、発達障害に関してあまり語られていないことや、その真実の部分などを、エビデンスや研究データと共にお伝えします。米田先生の主観ではなく、あくまでもデータをもとに、正確な知見をお伝えします。本パートの内容を通して、あなたの発達障害に関しての視野を広げ、その全体像を正しくとらえていただくことができることでしょう。 ・パート2 「学力を伸ばすために大切な4つのこと」 本パートでは、発達障害のお子さんの学力を伸ばすために、「ここはきちんと押さえておきたい」という部分を4つの角度からお伝えします。発達障害のお子さんはデリケートですから、間違ったアプローチをすると、うまく学べないことも多いです。そのようなマイナスを防ぎ、着実に学力を伸ばすために、親御さんが意識しておくべきことを指導していきます。 ・パート3 「やる気を出すための働きかけ」 興味の偏りがあったり、本当に好きなことしか取り組まない発達障害のお子さんの学力をアップしていくのは難しい部分があります。また、「算数は好きだけど、国語は一切手につかない」というふうに、得意教科はやっても、苦手教科は一切取り組まないという状況も多々あります。そこでこのパートでは、「発達障害のお子さんの勉強のやる気を出す」という部分をお伝えします。また、「勉強に対するやる気とはそもそも何なのか?」という根源的な部分に触れていきます。 ・パート4 「勉強しやすい学習環境の整え方」 発達障害のお子さんが勉強しやすいためには、どんなふうに環境を整えればよいのか?また、親御さんはどういうワークを通して学ばせてあげればよいのか?お子さんが自発的に学び、学びを楽しめるような環境作りのコツをお話します。 |

医師の私からも推薦します

私も医師になるとき、大阪大学で発達障害のことをしっかり学びました。

当然のことながら、医師としての正しい知識を持っています。

でも残念なことに、発達障害というのは、科学的な原因(ここが異常がある)という部分が、いまだ未知な状況です。

それは私が医者になった20年前から、ずっと変わっていません。

もちろん、そのような未知の状況に対して、お医者さんはできる限りの治療をされています。

ただ、その治療の方向性が、間違っている場合があります。

・教育現場できちんと適応できる子供に育てる

・異常行動をできるだけ無くしていく

という、「症状を無くす」という方向になりがちな場合があります。

ただ、その裏側には、

・本来であれば、別の方法で伸ばせた部分

・正しく説明すれば、伝わっていたこと

・うまく導いてあげれば、興味を持っていた世界

などが隠れている場合があります。

症状を抑えることを意識しすぎたゆえに、お子さんの可能性を狭くしてしまったという場合もあります。

なぜそのような状況が発生するのでしょうか?

その理由は2つあります。

1つ目の理由は、医者が教育の専門家ではないからです。

これは仕方がないことでもありますが、知らないことには必要以上に口を出してはいけません。

2つ目の理由は、教育者が医者の言うことを聞いてしまうからです。

本来教育の現場で起こっている問題は、教育者として解決する必要があります。しかし、教育の現場の問題を、発達障害の問題と決めつけて対応してしまっています。つまり、医者の診断がすべてになってしまっているのです。

このような問題により、どうしても過剰な医療や支援により、お子さんの可能性が狭くなってしまう場合があります。

そして、このような事態は、

「親御さんがきちんと正しい知識を身につけ、効果的なアプローチをする」

ということで防げるのです。

今回の講座でお話してくださる米田先生の知識はとても深く、そして広いです。

医師である私からも、米田先生の講義はとても推薦できます。

セミナーの内容を通して、発達障害に関してより広い視野が開け、お子さんの可能性をもっと広げることができると思います。

ぜひ受講してもらえたらうれしいです。

お申し込みは以下から手続きできますので、決済方法に合わせてクリックしてください。

(詳細ページが表示されます。)

こちらのセミナーの受付は完全終了しました。多くの方からのお申し込みをいただき、誠にありがとうございました。

受付期間:2023年7月18日12時~2023年7月20日24時(※締切)

(次回の開催の予定は現時点ではございません。)

特定商取引法に基づく表記

販売業者

イノベーションシステム株式会社(屋号:幼児教室ひまわり)

運営統括責任者

熊野貴文

住所

大阪府大阪市淀川区西中島4-2-6

NLC2号館7階

電話番号

06-6307-1112

(受付時間:9:00~18:00、土日祝日を除く)

メールアドレス

info@himawari-child.com

販売価格

32,000円(税込 35,200円)

商品代金以外の必要料金

商品代金以外に必要な料金はありません。

商品の引渡し時期

クレジットカード決済の場合:お申込み手続き後5日以内

銀行振込の場合:当社指定の口座に着金後5日以内

商品の引渡し方法

Eメールにて、メンバーページのURLをご案内します。

お支払い方法

銀行振込・クレジットカード払い

返品・交換キャンセル等

商品お申し込み後のキャンセル、返金などは受け付けておりません。