ひらがなを楽しく習得するための練習法とおすすめの無料教材6選

執筆者:熊野貴文(幼児教室ひまわり塾長)

最終更新日 2023年07月28日

ひらがなを楽しく習得するための練習法について、灘中学、大阪大学医学部に合格した私と、お子さんを灘中学合格へと導いた当教室の柴田先生の教育をもとに、ご紹介いたします。

将来わが子にトップレベルの学力を身につけさせたいと考えている親御さんは、

できれば小学校に入学するまでに「ひらがなの読み書き」ができることを目標としていると思います。

ただ、なかなかわが子が、

「ひらがなを読めるようにならない…」

「ひらがなを書けるようにならない…」

と悩まれている親御さんもいらっしゃいます。

では、どうすればお子さんが、ひらがなを書けるようになるのか?

このページでは、ひらがなの効果的な練習方法についてお話します。

ひらがなは楽しく身につけるもの

小学校に入学すると、授業やテストが始まり、勉強が当たり前の生活になります。

当然、教科書は文字で書かれており、子どもたちも鉛筆で文字を書いて練習していきます。

そのため、小学校に入学の段階で、ひらがなの読み書きができている方が、授業の内容が理解しやすくなります。

「小学校入学前にひらがなの読み書きをできるようにする」

これは一つの目標として意識しておきます。

では、いつからひらがなを教え、練習していけば良いか?

これにはまず、「早いに越したことはない」という認識を持っておきましょう。

ひらがなに限らず、子どもの教育すべてに言えるのですが、子どもに何かを教えることは早いに越したことはありません。

早ければ早いほど、子どもの世界を広げてあげることができるからです。

たとえば、数字が読めれば、カレンダーが読めたり、時間がわかるようになります。

文字が読めれば、絵本を自分で読めるようになったり、語彙が豊富になっていきます。

すると、親子の会話も多くなっていきます。

子どもに何かを教えて、子どもが習得すれば、世界が広がり、楽しくなっていくのです。

ですので、「子どもに何かを教えることは早いに越したことはない」という認識を持ち、

子どもが早くひらがなを覚えれば、「それだけ世界を広げてあげられる」と考えましょう。

ただ、ここには注意点があります。

それは、「強制させてはいけない」ということ。

【参考情報】小学校入門期におけるひらがな教育の研究

【関連記事】ひらがなの教え方・・・いつから、どんな練習をする?

あくまでも、「楽しく教える。楽しく身につけさせる。」ということです。

いくら子どもの世界が広がるとは言え、鉛筆を持たせ、

「はい!このひらがなを書きなさい!」と言ったところで、子どもが興味を持たなければ、それは強制になってしまいます。

強制では当然身につきませんし、子どもは勉強嫌いになってしまいます。

ですので、ひらがなを早く教えるにしても必ず、楽しませる工夫や興味を持たせる工夫が必要になります。

この点は注意しましょう。

では、ひらがなを楽しく身につけるために具体的にどんなことをすれば良いのか?

ひらがなを楽しく身につけさせる具体的な方法として、幼児教室ひまわりの人気講師、柴田先生の事例をご紹介します。

柴田先生は子育て当時、お子さまに楽しくひらがなを身につけさせるように工夫しました。

まず、順番としては、「読み」から始めます。

ひらがなの「読み」と「書き」を一緒に教えようとするのではなく、最初は「読み」から進めていきます。

そして、ひらがなを読むために効果的な方法は、やはり絵本です。

絵本の読み聞かせが楽しいと自然と文字に興味を持つようになる

柴田先生は、幼児期の子育ての中で、特に絵本の読み聞かせを重視していました。

柴田先生がご自宅で、何か家事をしていたとしても、何か仕事をしていたとしても、

お子さまが「絵本を読んでほしい」と言ってきたら、家事や仕事を中断してでも、絵本の読み聞かせをしてあげたそうです。

それくらい絵本の読み聞かせの時間を大事にしていました。

そのおかげで、お子さまは絵本が好きになり、絵本に興味を持ち、絵本の中の絵や文字に興味を

持っていったのです。

もちろん柴田先生ご自身も「文字を覚えさせたいなー」と思っていたでしょう。

ただ、「文字を覚えさせよう!」という行動をしたのではなく、

「親子で絵本を読む時間を楽しい時間にしよう!」という行動(工夫)をしたのです。

その結果、お子さまは文字に興味を持っていくのです。

子どもが一度、絵本の中の文字に興味を持てば、そこからは世界がどんどん広がっていきます。

家の中にある文字が書かれているものを一緒に読んだり、ひらがなパズルのようなおもちゃで遊びながら文字を読むこともできます。

この段階で、もう文字に興味を持っているので、

ひらがなパズルを与えることは強制ではなく、お子さま自身が夢中になっていきます。

そして、ある程度ひらがなが読めるようになってきたら、今度は「書き」の練習をしていきます。

【参考情報】保育・教育現場における絵本の読み聞かせの意義

【関連記事】絵本の読み聞かせの効果を上げる2つの工夫

無理せず楽しみながら定着させる

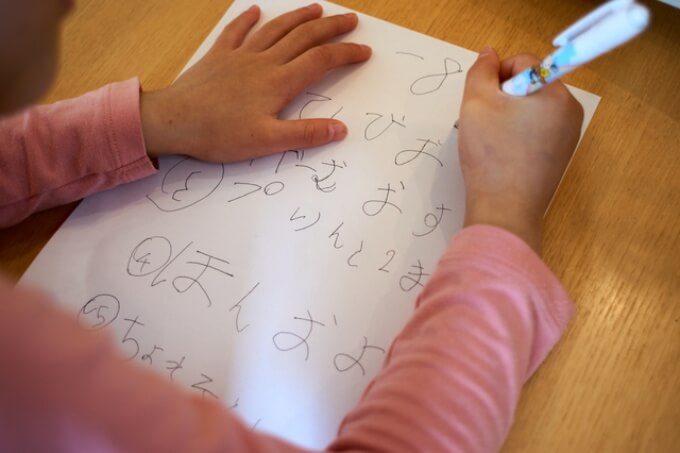

ひらがなの「書き」の練習は、実際に鉛筆を持ち、机に向かい、字を書いていく作業になります。こうなると、遊びではなく「お勉強」というスタンスになっていきます。

だからと言って、ここでお勉強が、「つまらない」「大変なもの」という印象を与えてしまうと、勉強嫌いになってしまいます。

ですので、ここでもやはり、「強制しない」「楽しませる」という意識を忘れないようにします。

ひらがなを書くときの楽しませるポイントは、まずは市販の練習帳を探します。

柴田先生が練習帳を探すときは、

「これなら楽しめるかな~」

「これなら飽きないかな~」

という基準で探していました。

そんな柴田先生のお勧めの練習帳は、

・書く文字のマスが大きいもの

・一文字の横にイラストがあるもの

この2つがポイントです。

文字を何回も書くために、ページの中にあるマスが小さいものもあるのですが、

柴田先生はできるだけ大きいマスの練習帳を使いました。

やはりまず最初は、一文字を無理なくストレスなく書けるようにした方が良いので、大きいマスの方が良いです。

さらには、書き順、とめ、はね、はらいなどを最初からきちんと守るためにも、

大きな文字で書かせた方が、身につきやすいと思います。

また、文字の横にイラストがあるものも良いです。

「あ」という文字であれば、その横に「あひる」のイラスト。

「い」という文字であれば、その横に「いちご」のイラスト。

このようにイラストがあれば、文字と絵を関連づけさせることができ、文字や言葉を覚えやすくなります。

そして、柴田先生がもう一つ意識していたことは、「定着」です。

文字だけでなくすべての暗記に共通することですが、脳に定着して初めて「覚えた」ということになります。

定着させるためには、繰り返し触れさせます。

ですので、一度にたくさんのひらがなを書かせようとせずに、

最初は「あ」行だけでも良いのです。翌日は「か」行。その次の日は、「あ」行と「さ」行。

というように、また「あ」行を繰り返しやってみます。

このように、少ない量、短い時間でも良いので、定着するまで繰り返していきます。

そして、綺麗に文字が書けたり、覚えていたら、大きく褒めてあげます。

子どもに無理させず、楽しみながら定着させるような工夫をしていくのが良いでしょう。

【関連記事】字が汚いのは、受験の弊害ですか?

ひらがなを楽しく習得するためのおすすめの無料教材6選

それではここからは、ひらがなを楽しく習得するためのおすすめの無料教材を、以下6つご紹介いたします。

・ノッカーナアニメーション

・歌のおやつ KidsMusicTime

・ぐーびーともじあそび

・ひらがなをおぼえよう! あいうえおにぎり

・KF STUDIO あいうえお表

・ちびむすドリル

1つずつ解説いたします。

ノッカーナアニメーション

チャンネル登録者数 395万人に登る人気コンテンツ「ノッカーナアニメーション」。

こちらでは、赤ちゃんから幼児・子ども向けに、アニメを使ったわかりやすい学習動画が配信されており、ひらがなを学ぶ動画も無料で視聴できます。

ひらがなを読み上げた後、その文字を使った言葉がイラストと一緒に登場するため、読み方を覚えつつ語彙力もアップできる仕組みになっています。

可愛いイラストとカラフルな配色に音楽で楽しく学べそうです。

歌のおやつ KidsMusicTime

チャンネル登録者数6.41万人を誇る「歌のおやつ KidsMusicTime」でも、ひらがなを学べる動画が無料で視聴できます。人気コンテンツとなっている「あいうえおの歌」シリーズでは、ひらがな1文字につき単語が3つ登場し、書き順まで教えてくれます。

オリジナルの楽しい歌に乗せて歌って学べば、ひらがなの勉強も楽しいものになっていくことでしょう。

繰り返し視聴しても飽きさせない工夫も盛りだくさんでオススメです。

ぐーびーともじあそび

ゲーム感覚でひらがなを学べるアプリ「ぐーびーともじあそび」。

2〜3歳からの幼児向け知育アプリとして人気で、「ぐーびー」というキャラクターと一緒に、さまざまなゲームを通じてひらがな学習をおこなっていきます。

有料ゲームもありますが、無料ゲームだけで十分満足がいくレベルの学習が可能。

ひらがなの読みを覚えるシンプルなものから、指で画面をなぞって書き方が覚えられるゲームなど、習熟度に応じてチョイスできるところもポイントです。

ひらがなをおぼえよう! あいうえおにぎり

ひらがな学習アプリ「ひらがなをおぼえよう! あいうえおにぎり」。

こちらも手軽に遊びながらひらがなを学べる人気アプリです。

はじめてのひらがな学習に最適な操作感とボリューム感なので、このアプリで学習をしてから他の教材に移行してもよさそうです。

1〜6段階まである問題を1つずつクリアしながらおこなう学習では、一定時間が経過するとヒントをくれるシステムを搭載。

ひらがなが読めない段階でも遊びながらステップアップしていけます。

KF STUDIO あいうえお表

大人から子どもまで楽しめる無料のプリント素材などを配布している「KF STUDIO」。

ひらがなを学べるかわいらしいイラストを使ったぬりえ「あいうえお表」シリーズが人気です。

ぬりえは子どもの想像力や集中力を鍛えることにも長けているので、ひらがな学習をしながら他の能力も高められるためオススメです。

「がぎぐげご」「きゃきゅきょ」といった濁音・拗音だけをまとめたものもあるので、習熟度に応じて使い分けが可能です。

ちびむすドリル

幼児から小中学生までに対応する学習プリントを無料配布している「ちびむすドリル」。

「ひらがな練習プリント」では、ひらがなを書くための運筆練習をおこなうプリントからはじまり、言葉を使った「書く練習」やことわざや点つなぎを使った「読む練習」など、多彩な内容の学習をおこなえます。

配布されているプリントは、一部プロの協力を得て作成されているものや、大手学習塾や教材会社とコラボした教材もあり、無料とは思えないハイクオリティーさが魅力です。

【関連記事】幼児期にオススメの教材について

ひらがなを楽しく習得するためには自宅での声がけが重要

以上、このページでは、「ひらがなを楽しく習得するための練習」について、ひまわり講師柴田先生が実際に取り組んできた方法をご紹介しました。

まずは、絵本の読み聞かせを楽しませる工夫をすることで、

子どもはひらがな(文字)に興味を持つようになります。

興味を持ってきたら、日常の中のひらがなを読ませながら親子で会話をしていきましょう。

ひらがなが読めるようになったら、今度は書けるようにしていきます。

その時も、無理せず強制せず、

・書く文字のマスが大きい

・一文字の横にイラストがある

このような練習帳を使って、楽しみながら定着させていくのが良いでしょう。

ぜひ、実践してみてください。

幼児教室ひまわりでは、お子さまの脳を鍛える具体的な方法や難関中学に合格するための勉強法などを、オンライン講座やメールマガジンで公開しています。

もっと深く学びたいという方は、ぜひ私たちのメールマガジンにご登録ください。

この記事を読まれた方にオススメのコラム